長岡花火-恒久平和への願いを込めて-

昭和20年8月1日午後10時30分から1時間40分もの間にわたった長岡空襲。市街地の8割が焼け野原と化し、1,488人の尊い命が失われました。

毎年8月2日・3日の長岡まつり大花火大会で打ち上げる長岡花火には、長岡空襲で亡くなった人への慰霊、復興に尽力した先人への感謝、恒久平和への願いが込められています。

平和への想いを一つに

市民と市長が真珠湾攻撃の犠牲者を追悼する式典に参加するなど、姉妹都市ホノルル市と平和交流を深めてきた長岡市。ホノルルフェスティバルでの長岡花火打ち上げや青少年交流などを通して、平和への想いを一つにしています。

米国から見た戦争の歴史や異文化を学ぶことで平和を考える中学生ホノルル訪問事業

国際親善名誉市民のエドウィン・ホーキンスさんから平和の大切さを学ぶ授業

観光-全国に誇る個性の輝き-

長岡花火を通年でPR

長岡花火を通年でPR道の駅 ながおか花火館

長岡花火の迫力を体感できるドームシアターやレストラン、特産品販売など、長岡の魅力が詰まった道の駅。

鮮やかな朱鷺色の羽で魅了

鮮やかな朱鷺色の羽で魅了国の特別天然記念物トキを公開

季節によって羽色を変化させる姿やドジョウなどのエサを食べる様子を大きなガラス越しに観覧できます。

1トンのぶつかり合い

1トンのぶつかり合い牛の角突き

約1,000年の歴史を誇る国の重要無形民俗文化財。

長岡発祥の“泳ぐ宝石” 錦鯉

長岡発祥の“泳ぐ宝石” 錦鯉

欧米やアジアなどでも高い人気。錦鯉を育む山古志・川口地域などの一帯は「我が国における重要な伝統的農林水産業を営む地域」として平成29年に日本農業遺産の第1号に認定されました。

5千年の歴史 火焔土器

5千年の歴史 火焔土器

昭和11年に市内の馬高遺跡で出土した国の重要文化財。英国の大英博物館で火焔型土器などを常設展示しています。

※火焔型土器…火焔土器と似たような特徴をもち、大ぶりの突起に鋸歯状のフリルがつく土器

彩り豊かな空間

彩り豊かな空間もみじ園

明治時代に大地主の別荘として造られた庭園。樹齢150年から200年のもみじや山桜、ツツジなどが園内を彩ります。

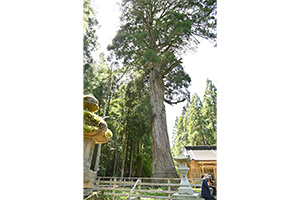

美しい一本立ちの姿は圧巻

美しい一本立ちの姿は圧巻蓮花寺の大杉

蓮花寺の七社宮神社境内にあり、樹齢約1,300 年と推定されています。

高さは約50m。昭和45 年に県の天然記念物に指定されました。

雪を活用した伝統製法で生産

雪を活用した伝統製法で生産小国和紙

300年以上の歴史を持つ手すき和紙。雪を活用し、真っ白な和紙に仕上げています。紙すき体験や工房の見学もできます。

雄大な景色を望める露天風呂

雄大な景色を望める露天風呂えちご川口温泉

温泉やプール、トレーニングルームなどを備えた複合施設。温泉は成分が濃く効能が高い泉質です。宿泊施設「ホテルサンローラ」が併設しています。

食-ワンランク上の逸品 食べればわかる長岡の味-

金匠

小さな生き物たちと

育むお米

うまい米の代名詞「コシヒカリ」の一大産地である長岡市。豊富な雪解け水や肥沃な土壌など恵まれた自然を生かしてお米を生産しています。ふるさと納税返礼品の中でも不動の人気No.1です。「ながおかこしひかり『金匠』」は、市が毎年開催する「長岡うまい米コンテスト」の上位入賞者の新米を市と生産者、米穀店、流通業者が協働で売り出すブランド米。「小さな生き物たちと育むお米」は、農薬や化学肥料を減らし、生物の多様性を保全するなど環境に配慮した農法で栽培した米を市が認証した新ブランド米です。

米菓

米菓

長岡産野菜

長岡産野菜

鮮魚

鮮魚

あぶらげ(油揚げ)

あぶらげ(油揚げ)

醸造・発酵-地域に根付いた文化や味わいを堪能-

日本酒は酒蔵数16と、酒どころ新潟県内で1位(焼酎を入れると酒蔵数は17)。摂田屋地区には、昔ながらの製法で作られたみそやしょうゆの老舗が集まり、醸造・発酵文化が根付いています。

国の登録有形文化財の鏝絵蔵

長岡の先人たち-時代を切り開き、歴史に名を刻む-

最後のサムライと称される、

最後のサムライと称される、幕末の風雲児

河井 継之助(1827~1868)

佐久間象山や山田方谷などのもとで学び、長岡藩の家老として藩政改革を進める。戊辰戦争で、軍事総督として新政府軍に“藩の武装中立”を示した「小千谷談判」は有名。司馬遼太郎の小説「峠」の主人公。

「米百俵の精神」を生んだ、

「米百俵の精神」を生んだ、先見の人

小林 虎三郎(1828~1877)

長州藩の吉田松陰と共に、佐久間象山門下の“二虎”と称される。戊辰戦争後、藩の再興には人材育成が重要と考え、三根山藩からの救援米を開設資金に充て、明治3(1870)年に国漢学校を開校。

日米開戦に反対した

日米開戦に反対した連合艦隊司令長官

山本 五十六(1884~1943)

旧長岡藩士の家に生まれる。最後まで開戦に反対しながらも太平洋戦争で連合艦隊司令長官を務め、真珠湾攻撃を指揮。昭和18(1943)年4月、前線基地への視察の途上で戦死。翌月に元帥の称号を授与される。

直江兼続(1560~1619)とお船(1557~1637)

兼続は、上杉家家臣で与板の名門・直江家のお船と結婚。与板城主となる。

良寛(1758~1831)と貞心尼(1798~1872)

自らを「大愚」と称し、生涯粗末な庵で清貧の暮らしを貫き、数々の書と歌を残した良寛。晩年に弟子の貞心尼と出会い、生涯を終えるまで師弟愛を育む。